Was ist die Aufgabe journalistischer Kommentare? Die Meinung eines Bürgers, der zufällig das Privileg massenmedialer Kommunikation hat, einem möglichst großen Publikum kund zu tun? Ganz sicher nicht. Denn die Meinung zu diesem und jenem von uns Journalisten ist so relevant wie die von jedem anderen Menschen. Wir haben keinerlei Mandat, unsere Stimme wichtiger zu nehmen als jede andere. (Natürlich dürfen Journalisten für ihre Kunden schreiben, also schlicht für Applaus und Penunzen, aber das ist kein journalistischer, sondern ein parteilicher Ansatz, der nicht der Information und damit Meinungsbildung dient, sondern dem eigenen Guru-Status, der Community-Bildung, Jüngersammlung, Führerschaft, weshalb früher einmal Parteizeitungen so beliebt waren.)

Was ist die Aufgabe journalistischer Kommentare? Die Meinung eines Bürgers, der zufällig das Privileg massenmedialer Kommunikation hat, einem möglichst großen Publikum kund zu tun? Ganz sicher nicht. Denn die Meinung zu diesem und jenem von uns Journalisten ist so relevant wie die von jedem anderen Menschen. Wir haben keinerlei Mandat, unsere Stimme wichtiger zu nehmen als jede andere. (Natürlich dürfen Journalisten für ihre Kunden schreiben, also schlicht für Applaus und Penunzen, aber das ist kein journalistischer, sondern ein parteilicher Ansatz, der nicht der Information und damit Meinungsbildung dient, sondern dem eigenen Guru-Status, der Community-Bildung, Jüngersammlung, Führerschaft, weshalb früher einmal Parteizeitungen so beliebt waren.)

Die Aufgabe journalistischer Kommentierung ist es, Rechercheergebnisse einzuordnen, sie zu bewerten, zu gewichten, und das heißt meist, nicht nur Fakten, sondern Meinungen zu sortieren, nämlich all jene, die zum Thema relevant sind (und spätestens bei der Recherche zutage gefördert wurden). Der journalistische Wert für die Kunden kann nicht in dem liegen, was früher gelegentlich in Leserbriefen und heute en masse in Online-Kommentaren ausgedrückt wird: “Vielen Dank für diesen Kommentar (ich sehe alles genauso).” Natürlich ist es auch eine Orientierungsleistung, wenn Rezipienten ihre vorhandene Meinung vollständig bestätigt finden, in der großen Mehrzahl der Fälle sollten jedoch neue Aspekte erwartet werden dürfen (andernfalls hätten die kommentierenden Journalisten keinen Wissensvorsprung gegenüber ihren Kunden). Für Kommentare gelten alle Qualitätsstandards des Nachrichtenjournalismus, mit Ausnahme der Unparteilichkeit oder Neutralität (was nicht mit Objektivität zu verwechseln ist).

Unter dieser Prämisse fallen viele journalistische Kommentare damit auf, das Orientierungspotential nicht auszuschöpfen (was der alte Lehrmeister Walther von La Roche in seinem bekannten Einführungsbuch, 15. Auflage, wohlwollend den “Geradeaus-Kommentar” nannte, der “auch einmal aufs Argumentieren verzichten und einfach ‘geradeaus’ begeistert loben oder verärgert schimpfen” werde).

Bei der Berichterstattung über die Corona-Pandemie, vor allem die politischen Maßnahmen dazu, sind die Qualitätsansprüche besonders hoch: weil das Thema seit einem halben Jahr alles beherrscht, weil die Politik (und andere Entscheidungen/ Handlungen) enorme Konsequenzen haben und weil alle Medienforschung bisher zumindest für die alles entscheidende Anfangszeit erhebliche Defizite ausgemacht hat.

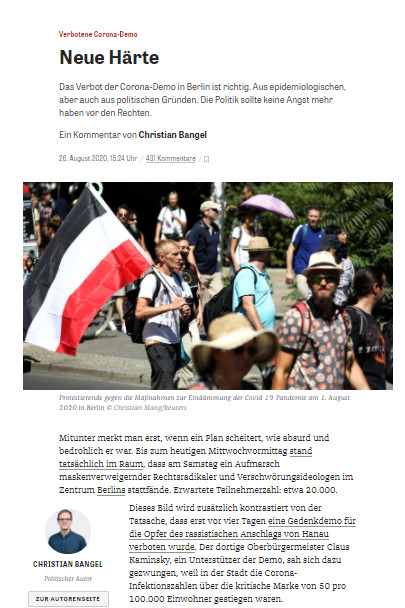

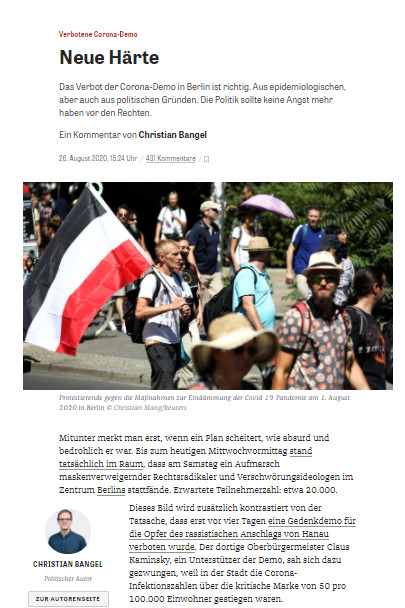

Dass diese Defizite längst nicht überall überwunden sind zeigt ein Kommentar von Christian Bangel bei Zeit-Online (“Neue Härte”). Es geht um das Verbot der seit vier Wochen angekündigten großen Demonstration in Berlin gegen die Corona-Politik, die am 29. August stattfinden sollte. Auf drei eklatante Probleme in diesem Kommentar möchte ich kurz eingehen. Weiterlesen →

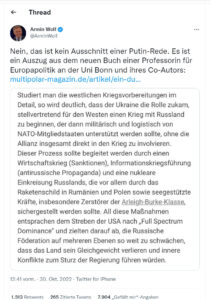

Wolf teilt einen Auszug des Buches “Endspiel Europa” von Ulrike Guérot und Hauke Ritz, den er allerdings nicht dem Buch, sondern einem Auszug im Blog Multipolar entnimmt. Leicht wenigstens am deutschen Urheberrecht vorbeischrabbend leitet er das lange Zitat mit folgendem Kommentar ein:

Wolf teilt einen Auszug des Buches “Endspiel Europa” von Ulrike Guérot und Hauke Ritz, den er allerdings nicht dem Buch, sondern einem Auszug im Blog Multipolar entnimmt. Leicht wenigstens am deutschen Urheberrecht vorbeischrabbend leitet er das lange Zitat mit folgendem Kommentar ein: