In einer Regionalzeitung heute früh stolperte ich über einen Satz von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der bei der Vorstellung seiner Biografie gefallen sein soll und den ich online nun hier gefunden habe:

«An meiner Wiege wurde mit Sicherheit nicht gesungen: Ich werde Bundeskanzler. Aber an Ihrer, Frau Merkel, auch nicht.» (Augsburger-Allgemeine)

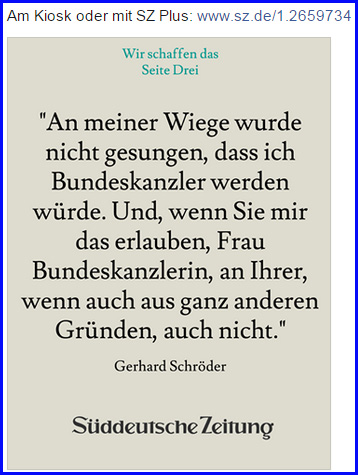

Es ist ein Agenturtext von dpa, in meiner Zeitung mit Autorenzeile “Kristina Dunz” versehen. Warum ich darüber gestolpert bin? Weil ich schon im Kopf eher eine Formulierung hatte, wie sie für denselben Vorgang dann die Süddeutsche postete:

Ein nicht unerheblicher Unterschied!

Ein nicht unerheblicher Unterschied!

Aber so ist das mit den “Zitaten”. Die Doktorarbeit, auf die ich am häufigsten verweise, erschien 2001 unter dem Titel: “‘So habe ich das nicht gesagt!’ – Die Authentizität der Redewiedergabe im nachrichtlichen Zeitungstext”. Autor Alexander Marinos ist heute stellvertretender Chefredakteur der WAZ. In deren Online-Ausgabe findet sich, von Diana Zinkler geschrieben, der Satz ähnlich der dpa-Fassung:

„An meiner Wiege wurde nicht gesungen, dass ich Bundeskanzler werde, aber mit Verlaub Frau Merkel, an Ihrer auch nicht.“

Da wollen wir doch mal der Wahrheit die Ehre geben und abschreiben, was Phönix uns zu bieten hat:

“Wenn Sie mir erlauben, Frau Merkel, will ich darauf hinweisen, dass zwar an meiner Wiege mit Sicherheit nicht gesungen worden ist, dass ich Bundeskanzler werden würde, aber wenn Sie mir das erlauben zu sagen an Ihrer auch nicht, und zwar aus anderen Grünen mit einem völlig anderen familiären Hintergrund natürlich.”

Da haben sich also alle Berichterstatter was zurechtgebogen. “Wenn Sie mir das erlauben” ist etwas anderes als “mit Verlaub”, und die Anrede “Frau Merkel” ist alles andere als identisch mit “Frau Bundeskanzlerin”.

Aber was soll man da Korinthen kacken, wo doch ein ganzer großer Journalistenpreis mit einem falschen Zitat hausieren geht.

“Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache.” Das wird als die große Hajo-Friedrichs-Weisheit ausgegeben. Dabei ist es zusammengepanscht, und Friedrichs selbst hat sich nie als Urheber dargestellt. In seiner Autobiografie schrieb er 1994:

[…] Charles Wheeler. Er war bei der BBC mein väterlicher Freund, und von ihm habe ich mehr über Journalismus gelernt als von jedem anderen. […] Zu seinen Maximen gehörte die Erkenntnis, dass ein seriöser Journalist “Distanz zum Gegenstand seiner Betrachtung” hält, dass er sich “nicht gemein” macht mit einer Sache, “auch nicht mit einer guten Sache”; dass er nicht in lauten Jubel einstimmt oder in öffentlicher Betroffenheit versinkt; und dass er auch im Umgang mit Katastrophen “cool” bleibt, ohne “kalt” zu wirken. “Immer dabeisein, nie dazugehören”, dieses Journalisten-Motto beschreibt den Reporter Charles Wheeler wohl am treffendsten. (Hanns Joachim Friedrichs: Journalistenleben; München: Droemer Knaur, S. 70f; ähnlich später nochmal im Spiegel 13/1995 kurz vor seinem Tod, ohne Wheeler zu nennen)

Update 3.11.2021: Auf Übermedien hat Rüdiger Jungbluth das Zitat nun auch nochmal eingeordnet, “Die Wahrheit” über Ursprung und Kontext.