Zum Working-Paper “Qualitätsdefizite im Corona-Journalismus” gibt es mehrere Interviews. Ein kurzes ist bei RTL West zu sehen. Ein sehr ausführliches hat Bastian Barucker geführt (zu dem es auch eine Kurzversion gibt):

Schlagwort-Archive: Corona-Journalismus

An Corona gestorben

Tim Röhn (Welt-Reporter und Leiter des Investigativ-Teams) schreibt auf Twitter:

Tim Röhn (Welt-Reporter und Leiter des Investigativ-Teams) schreibt auf Twitter:

“Habe die neue #Hirschhausen-Covid-Doku bis Minute 3 gesehen. Dann behauptet der Autor: „Zur Einordnung: In Deutschland sind 173.000 Menschen AN Corona gestorben.“ Das ist eine so offensichtliche Falschinformation, dass man fast von Absicht ausgehen muss, @DasErste” (10. Juni 2023; 23:39 Uhr)

Weiter hat Röhn dann nach eigenen Angaben nicht geschaut. Und als jemand, der sich intensiv mit dem Corona-Journalismus beschäftigt hat, kann ich es ihm sehr gut nachfühlen. Denn ja, solche Falschaussagen sind Absicht, sie sind kein Versehen, sie werden nicht korrigiert, wenn man den Kollegen darauf hinweist. Aber es sind nach meiner Einschätzung auch keine vorsätzlichen Lügen, kein bewusstes Biegen der Wahrheit wie in der klassischen Public Relations. Sondern es ist die Überzeugung dieser Journalisten, mit ihrer Hemdsärmeligkeit richtig zu liegen. Es ist ihr Erkenntnisdesinteresse, das zu all solchen Falschmeldungen führt – und die natürlich einen Bestätigungskosmos ergeben, einen Resonanzraum für weiteren Quark. Weiterlesen

Journalistischer Rekord-Fetisch

Journalisten lieben Rekorde. Weil sich aus jedem Rekord eine Meldung machen lässt. Besonderen Nachrichtenwert haben Rekorde, wenn sie unheilvoll klingen, im negativen Sinne noch nie Dagewesenes verkünden. Bei geschickter Auswahl lassen sich so aus einem Sammelsurium von Daten immer wieder Katastrophenmeldungen basteln. Besonders einfach geht dies bei Entwicklungen, die zwangsläufig nur in eine Richtung verlaufen können und so permanent Rekord um Rekord bilden: dann werden vom Journalismus eigens dafür aufgestellte ‘Marken geknackt‘.

Beispiel Sterbe-Rekord

Ende Januar vermeldete das Statistische Bundesamt:

>Im Dezember 2020 sind in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen mindestens 106 607 Menschen gestorben. […] Mehr als 100 000 Sterbefälle in einem Dezember gab es zuletzt im Jahr 1969. Damals waren die Sterbefallzahlen im Zuge der Hong-Kong-Grippe erhöht und es wurden 109 134 Sterbefälle gezählt.<

(Destatis Pressemitteilung Nr. 44/2021)

Faktenfinder zum Sturm auf den Reichstag vom Gesetzgeber offline genommen

Die 3-in-1-Medienkritik:

- Von der beispielhaften Auskunftsbereitschaft im NDR

- Falschbehauptung im ‘größten deutschen Online-Magazin für Juristen’

- Autopsie eines Tagesschau-Faktenfinders

Ausgerechnet diejenigen, die beruflich anderen Menschen Fragen stellen, antworten besonders ungerne auf ebensolche: Journalisten. Und die extra zur Auskunftserteilung beschäftigten Pressesprecher bei Medienunternehmen sind auch nicht kooperativer.

Ausgerechnet diejenigen, die beruflich anderen Menschen Fragen stellen, antworten besonders ungerne auf ebensolche: Journalisten. Und die extra zur Auskunftserteilung beschäftigten Pressesprecher bei Medienunternehmen sind auch nicht kooperativer.

Wobei die Auskunftsfreudigkeit von Behörden, die im Gegensatz zu Journalisten und ihren Firmen i.d.R. zur Presseauskunft verpflichtet sind (nach den Landespressegesetzen, Bundesbehörden mangels gesetzlicher Regelungen als Ausfluss von Art. 5 GG) regelmäßig ebenfalls deutlich unter dem ist, was man als kooperatives Level verstehen könnte.

Im Zuge einer medienjournalistischen Recherche (zum konkreten Thema am Ende noch ausführlich) stieß ich beiläufig darauf, dass ein mir bereits bekannter Text aus der Reihe “Faktenfinder” von Tagesschau.de nicht mehr online stand. Der Link zu diesem Beitrag vom 31. August 2020 (13:08 Uhr) wird auf die Startseite umgeleitet, im Juni 2022 war er jedoch laut Archive.org noch verfügbar. Ungeachtet inhaltlicher Fragen war dies merkwürdig, da andere Faktenfinder-Artikel rund um dieses Datum im Archiv noch verfügbar sind, sogar zum gleichen Thema vom selben Tag.

Also fragte ich am 18. August 2022 bei der Redaktion via Kontaktformular nach. Es gab, wie so oft [1], keine Antwort. Nach zwei Wochen Geduld kontaktierte ich die NDR-Pressestelle. Schon wenige Stunden später antwortete am 2. September Iris Bents (Zitat vollständig bis auf Anrede und Grußformel): Weiterlesen

Affenpocken-Simsalabim

Der Berliner Tagesspiegel verlängert seine tägliche Todesangst professionell von Corona zu den Affenpocken, die zweieinhalb Jahre erprobten Echauffageroutinen können 1:1 übernommen werden. In der kleinen Meldung aus dem heutigen Newsletter “Checkpoint” steckt schon viel Verheißungsvolles.

1. Die Guten sind schon ausgemacht. Aus denen, die nach einer Affenpocken-Impfung fragen, die also aus welch rationalen oder irrationalen Gründen Angst um ihre Gesundheit haben, werden vorausschauend die “Impfwilligen“, die ihre solidarische “Bereitschaft” zur Spritze erklären. Nicht sie wollen etwas von der Allgemeinheit, sondern sie tun etwas für diese (die den Arsch noch nicht hoch kriegt, sondern ihn offenbar besonders fest auf irgendwelche Unterlagen drückt). Die Pockenleugner schlummern zwar noch im Redaktionssystem, aber sie sind tastaturklar. Weiterlesen

Aktenzeichen Covid-19 ungelöst: Wann ist das Gesundheitssystem am Limit?

Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie schreibt die Süddeutsche Zeitung über eine Konferenz der Landesgesundheitsminister mit dem Bundesgesundheitsminister:

“Dass gerade jetzt, wo viele Bundesländer Rekord-Inzidenzwerte verzeichnen, wo wieder mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen, alle Beschränkungen wegfallen sollen, stößt bei vielen Landesregierungen auf Unverständnis. Auch die Hotspot-Regelung, die jedes Bundesland selbstständig umsetzen soll, halten einige Ministerpräsidenten für nicht durchdacht. Denn viele Fragen blieben bisher offen: Wann wird ein Ort zum Hotspot? Wann ist das Gesundheitssystem am Limit? Und kann ein ganzes Bundesland zum Hotspot erklärt werden oder nur einzelne Regionen?”

Es mag sein, dass Minister als Leiter sehr großer Behörden diese drei Fragen gestellt haben. Aber ist es zu viel verlangt, dass eine Berichterstattung das einordnet? Die erste und zweite Frage beantworten sich aus dem Text des Infektionsschutzgesetzes. Was da nicht steht, existiert auch nicht (auch wenn es etwas später im Text heißt, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe vier Kriterien benannt, die “den Landesregierungen demnach dabei helfen, einen Hotspot zu bestimmen”). Die journalistische Unverschämtheit ist aber die zweite Frage: Wann ist das Gesundheitssystem am Limit? Weiterlesen

“Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung”

Zahlreiche Medien haben bewusst den Corona-Kurs der jeweiligen Landesregierung unterstützt. Das hat der Geschäftsführer des Schweizer Medienunternehmens Ringier in kleiner Runde für alle Blätter seines Verlags als Strategie erklärt. Wörtlich sagte CEO Marc Walder bereits am 3. Februar 2021 beim «Inspirational Talk», wie erst jetzt vom Nebelspalter publik wurde: Weiterlesen

Pandemische Aufklärung

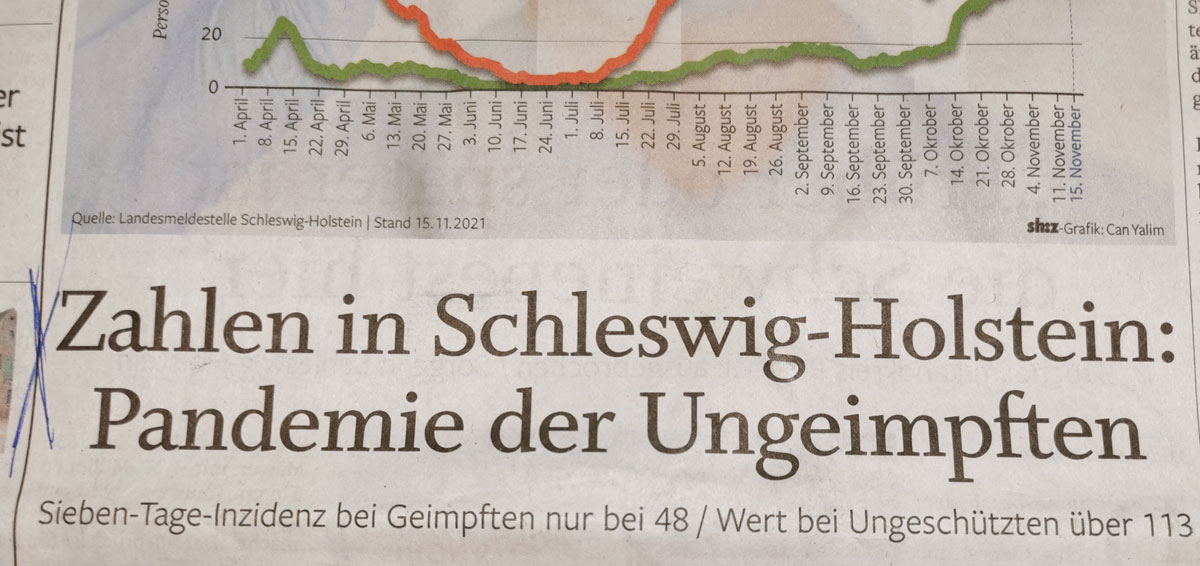

Norddeutsche Rundschau, 16. November 2021:

Norddeutsche Rundschau, 17. November 2021:

Hintergrund: Christian Drosten sagte im Interview mit der ZEIT

Es gibt im Moment ein Narrativ, das ich für vollkommen falsch halte: die Pandemie der Ungeimpften. Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften, wir haben eine Pandemie. Und wir haben Menschen, die noch sehr gefährdet sind, die älteren Ungeimpften. Bei den über 60-Jährigen haben wir nur eine Impfquote von 86 Prozent vollständig Geimpfter, das ist irrsinnig, das ist wirklich gefährlich.

Wenn Anti-Corona-Eifer auf Satire trifft und Journalismus sein will

Journalisten sollten die Leser ihrer Artikeln endlich mit Twitter verschonen. Ja, Journalisten lieben das Medium, weil man sich auf Augenhöhe mit den politisch Mächtigen fühlen kann, weil es Trends generiert, – vor allem aber, weil Twitter so schön kurz ist und sich damit perfekt zum Zitieren eignet. Nie waren schneller und einfacher Statements in Artikel gekloppt.

Journalisten sollten die Leser ihrer Artikeln endlich mit Twitter verschonen. Ja, Journalisten lieben das Medium, weil man sich auf Augenhöhe mit den politisch Mächtigen fühlen kann, weil es Trends generiert, – vor allem aber, weil Twitter so schön kurz ist und sich damit perfekt zum Zitieren eignet. Nie waren schneller und einfacher Statements in Artikel gekloppt.

Gegen die Nutzung von Twitter als Statement-Quelle spricht u.a., dass es für nichts repräsentativ ist, dass der Erfolg eines Tweets maßgeblich von der Software abhängt – und dass Journalisten immer wieder auf Fakes reinfallen. Oder schlichte Zusammenhänge übersehen. So wie gerade Mirko Schmid in und mit der Frankfurter Rundschau. Weiterlesen

Alles auf den Tisch? Um Gottes Willen, nicht doch!

Eine Gruppe Kulturschaffender möchte über das Pandemiemanagement sprechen. Quasi als Auftakt hat die Gruppe 55 Gespräche veröffentlicht. Um was geht es darin, welche Positionen werden vertreten, über was wird gestritten? Wir schauen uns eine dpa Meldung dazu an. Weiterlesen

Eine Gruppe Kulturschaffender möchte über das Pandemiemanagement sprechen. Quasi als Auftakt hat die Gruppe 55 Gespräche veröffentlicht. Um was geht es darin, welche Positionen werden vertreten, über was wird gestritten? Wir schauen uns eine dpa Meldung dazu an. Weiterlesen